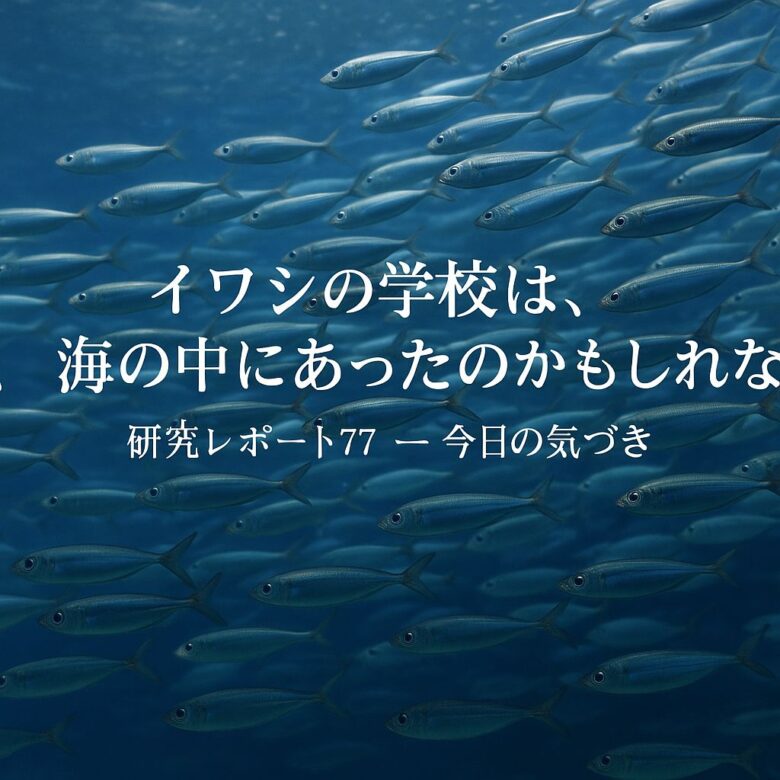

研究レポート77・年功序列と群れの心

77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。

タイトルは勝手に《研究レポート77》。

人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。

日本の職場にあった「年功序列」

最近のニュースで、新入社員のあいだに「年功序列が望ましい」という声が増えていると耳にしました。

かつての日本企業は、新人教育に1年以上かけることもありました。

その前提には「社員は一生この会社で働く」という暗黙の約束があり、その中で技術や文化が受け継がれていったのです。

たしかに不公平さもありましたが、見方を変えれば「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という助け合いの仕組み。

私はそこに「なるほど、まるで家族のようだ」と感じました。

群れの中の役割分担

自然界を見ても、群れの中には役割の偏りがあります。

オオカミは狩りが得意な個体が前に出て、他の個体は後ろで群れを守る。

アリの社会も、一部が働き、他が巣を維持する役目を果たしています。

人間の年功序列も、そんな「群れで生きる仕組み」のひとつだったのかもしれません。

だからこそ多くの人が「皆中流」という感覚を共有できたのでしょう。

今日ためしてみたいこと

今日の小さな実験として、あなたの生活の中で「群れの安心」と「競争の強さ」を1つずつ探してみてください。

群れの安心 → 家族の食卓での役割分担、会社の飲み会の雰囲気、地域の行事など。

競争の強さ → 成績や売上のランキング、職場での評価、SNSのフォロワー数など。

そのうえで、「今日は安心を優先してみよう」「今日はあえて競争に挑んでみよう」と、自分でバランスを選んでみる。

たった一日の試みでも、自分がどちらに傾きやすいか、意外な気づきが得られるかもしれません。

今日の気づき

年功序列のしくみは「群れの安心」を守る工夫でもあった。

安心と競争、そのバランスを選ぶのは、私たち自身の小さな行動なのかもしれない。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません