研究レポート77・意地悪アコーディオンとイワシの群れ

77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。

タイトルは勝手に《研究レポート77》。

人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。

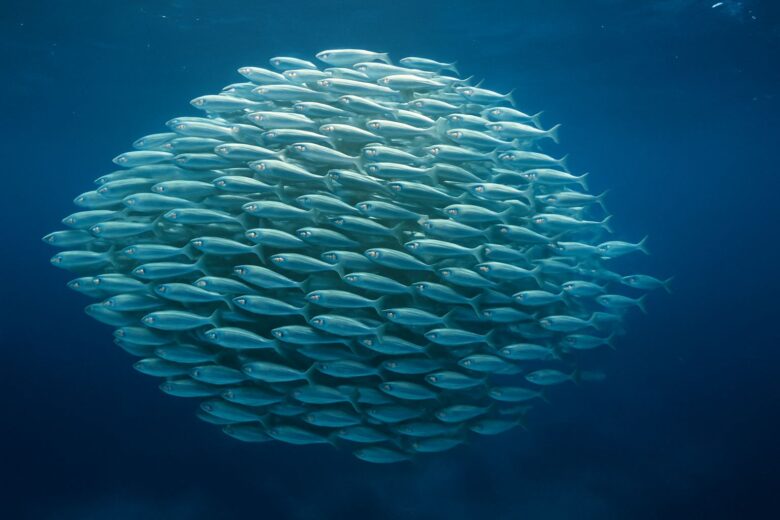

イワシの「学校」で学ぶこと

子どものイワシは、生まれてしばらくのあいだ「子ども同士だけの群れ」をつくります。

そこで2〜3か月を過ごしたのち、大人の群れに合流し、何百、何千という単位で一糸乱れず泳ぐ。

光を反射しながら群れ全体が舞う姿は、まるでひとつの巨大な生き物のようです。

どうしてあんなに見事に揃うのか――その秘密は「子どもの群れ」で過ごす練習にあるのかもしれません。

意地悪アコーディオンの記憶

そのとき私の頭に浮かんだのが、子ども時代に聴いたラジオ番組「意地悪アコーディオン」でした。

伴奏のキーが途中で変わってしまい、参加者は最初の高さで歌い続けなければならないのですが、どうしても音に引っ張られてしまう。

上がったり下がったりしてしまうその姿に、当時の私は声を出して笑っていました。

人間が音に引っ張られるように、イワシも仲間の動きに引っ張られている――。

そう思った瞬間、イワシの群れの動きがぐっと身近に感じられたのです。

無意識に「合わせてしまう」力

子どものイワシが繰り返すのは、ただ泳ぐことではなく「周囲に合わせる練習」。

その積み重ねで、体が自然と「みんなと一緒に動く」感覚を覚えてしまう。

だから大人の群れに入っても、すぐに息が合うのでしょう。

考えてみれば人間も同じです。

笑い声につられて笑ってしまったり、周りの空気に合わせて動いてしまったり――。

私たちも無意識のうちに、周囲に引っ張られているのかもしれません。

今日ためしてみたいこと

今日の小さな実験として、周りに引っ張られている瞬間を探してみませんか?

人の笑い声に釣られるとき、拍手が広がるとき、誰かの歩調に合わせているとき…。

その「合わせてしまう力」に気づくだけで、群れで生きる自分自身の不思議さを味わえるはずです。

今日の気づき

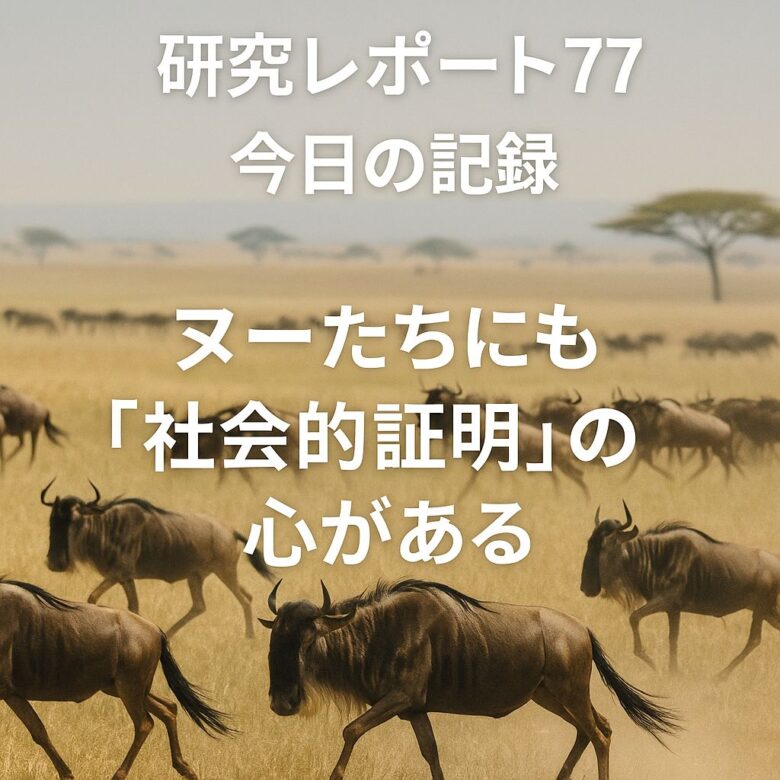

「みんなで一緒に合わせる」ことは、ラジオ番組の笑いから海の群れの動きまで、集団で生きる動物すべてに共通する力なのかもしれない。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません