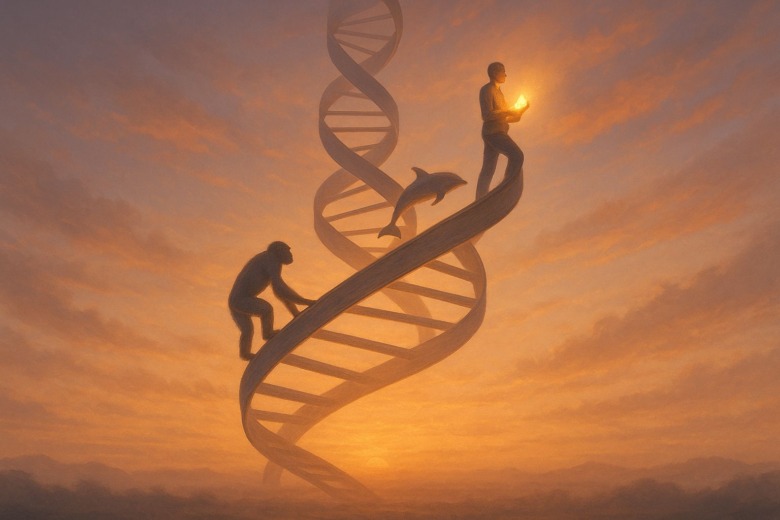

DNAを超える『文化』とは何か

研究レポート77・動物たちの学校⑳特別授業

DNAを超える『文化』とは何か

「進化」と聞いて、あなたはどんな時間軸を思い浮かべるでしょうか。

私は長い間、「進化=DNAの変化」だと信じてきました。

教科書に描かれた進化の系統図。サルが立ち上がり、人間へと姿を変えていくあの長い矢印。

それを眺めながら、「進化とは何千年、何万年単位で起こる遠い変化」だと感じていたのです。

生まれ持った設計図――つまりDNAによって、私たちの基本的な性質は決まっている。

その後に起こるのは、せいぜい「個人の学習や成長」にすぎず、

種そのものの進化には関係がない。そう教わり、そう信じて疑いませんでした。

けれど、ある日出会った一つの出来事が、その考えを根底から覆しました。

それは「サルがイモを洗う」という、あまりに日常的で小さな行動。

しかしその小さな一歩が、進化という概念の輪郭を揺るがすほど深い意味を持っていたのです。

偶然の「発見」が仲間に伝わり、集団を変えた

ある若いサルが、たまたま手にしていたサツマイモを川の水で洗って食べてみた。

最初は偶然のような出来事でした。

けれども、彼女のその行動を見ていた他のサルたちが「真似」を始めます。

最初は好奇心旺盛な若い個体たち。

それがやがて母ザルへ、さらに次の世代へと受け継がれていきました。

この一連の行動は、後に「芋洗い文化」と呼ばれるようになります。

驚くべきは、それがDNAには一切書かれていない「やり方」だったということです。

にもかかわらず、その行動はあっという間に島全体に広まり、

群れの食事スタイルや行動のリズムを大きく変えてしまった。

つまり、“模倣”が集団の進化を動かした瞬間だったのです。

この現象は単なる学習や偶然の真似ではありません。

サルたちは言葉を持たないにもかかわらず、「観察→模倣→共有→定着」というプロセスを通して、

知識と行動を伝え合いました。

これはまさに“文化の誕生”でした。

見よう見まねの中に、学びと創意があり、やがてそれが集団全体の知恵になったのです。

この出来事を知ったとき、私は胸の奥がじんわりと熱くなりました。

「進化」という大きな流れの中に、確かに“今ここで動いている小さな力”がある――そう感じたのです。

「文化」がDNAの変化を引っ張っていくという視点

ここからさらに衝撃だったのは、

「文化の存在がDNAの進化を後から引っ張る」という考え方でした。

これまで私は、遺伝子が先に変化し、

その結果として新しい行動や特徴が生まれるのだと思っていました。

しかし実際には、逆の流れも起きているのです。

たとえば芋洗いをするサルにとって、

「器用な指先」や「水への抵抗感の少なさ」は生存に有利な特性になります。

そうした特徴を持つ個体が生き延びやすくなれば、

やがてその特性が遺伝的に定着していく。

つまり、「文化」というソフトウェアの進化が、

やがてDNAというハードウェアの変化を促していく。

このように、文化と遺伝子の関係は一方通行ではなく、

互いに影響し合う“循環型の進化”なのです。

私たちはしばしば「人間はDNAの奴隷ではない」と言いますが、

この視点に立てば、「文化こそDNAを導く存在」であるとも言えます。

火を使う、道具を持つ、仲間と協力する――そうした文化的行動が生存を助け、

結果として「道具を扱いやすい手」や「協調的な脳の構造」など、

遺伝的特徴の進化を後押ししてきたのかもしれません。

文化は、まるで未来からの風のように、

DNAをそっと押し出しているのです。

サルだけじゃない。イルカにも「文化」がある

この発想がさらに広がったのは、

イルカの社会行動を知ったときでした。

フロリダ湾のバンドウイルカは、「泥の輪漁法」と呼ばれる独自の狩りの技術を持ちます。

海底の砂を尾びれで巻き上げ、円状の“輪”をつくり、その中に小魚を追い込んで捕らえるというものです。

この狩りの技術は、生まれつきではありません。

子どもたちは母イルカの動きを何度も観察し、時間をかけて少しずつ習得します。

そしてそれを仲間に見せ、遊びながら共有する。

研究者たちは、同じ湾内でもこの技を持つ群れと持たない群れが存在することを確認しました。

つまり、同じ種の中に“文化の差”があるのです。

この文化は単なる狩りの方法の違いではなく、

その群れの社会構造や学習の仕方までも変えていました。

「泥の輪」を使う群れでは協力的な狩りが多く見られ、

仲間の役割分担が発達しているという報告もあります。

そして長い年月のうちに、この文化に適した運動能力や判断力を持つイルカが

より生き延びやすくなり、その特徴が遺伝的に強化されていく可能性があるのです。

つまり、文化は単なる習慣ではなく、進化を方向づける“環境そのもの”に変わり得る。

生き物が「学び、共有し、選択する」そのプロセスこそ、

新しい進化のエンジンなのだと感じます。

人間社会にも広がる「文化の進化」

そして、この「文化が進化を導く」という考えは、

私たち人間の社会にもそのまま当てはまります。

火を使う。農耕を始める。道具を作る。言葉を話す。文字を発明する。

これらはすべて、DNAの変化ではなく「誰かの発見」から生まれた文化です。

ひとりの発想が仲間に伝わり、生活を変え、

その変化が次の世代に引き継がれていく。

文化とは、まさに“人類の共有する知恵の遺伝子”です。

そして現代では、そのスピードがかつてないほど加速しています。

インターネット、スマートフォン、AI――。

情報が光よりも速く広がる時代において、文化の進化はDNAを完全に追い越しました。

SNSを通じて私たちは常に他者の行動を観察し、模倣し、

そしてまた新しい価値を生み出しています。

それは、サルのイモ洗いやイルカの泥の輪と本質的に同じプロセスです。

文化は形を変え、規模を拡大しながら、

今もなお“私たちの進化をリードする力”であり続けているのです。

今日の気づき ― 静かに、しかし確かに未来を変えていく文化

文化とは、ただの生活様式ではありません。

それは、DNAの外側から私たちの進化に働きかける、静かで力強いエネルギーです。

真似て学び、受け継ぎ、少しずつ変えていく――その繰り返しが、やがて私たちの身体や心のあり方を変えていくのかもしれません。

進化は、遠い未来の話ではなく、いまこの瞬間にも文化を通じて起こっている。

私たちは気づかぬうちに、自らの生き方や選択を通して“未来のDNA”を形づくっているのです。

静かだけれど確かなその力を、もっと丁寧に見つめていきたいと思います。

参考:幸島のイモ洗い行動(京都大学霊長類研究所など)

観察地:フロリダ湾(研究:Florida Keys Dolphin Project など)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません