オランウータンの学校 ― 野生で生きる力を育てる

研究レポート77・動物たちの学校①初等科

オランウータンの学校 ― 野生で生きる力を育てる

77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。

タイトルは《研究レポート77》。

人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。

森の学校が生まれた理由

インドネシア・カリマンタン島の熱帯雨林。

その奥深くに、「オランウータンの学校」と呼ばれる不思議な場所があります。

ここでは、親を失ったオランウータンの子どもたちが、人間の“先生”に見守られながら、森で生きる練習をしています。

オランウータンの赤ちゃんは、母親とほとんど離れることなく6〜7年を過ごします。

その間に、木登りや食べ物の見分け方、危険の察知など、すべてを母の背中を見て学びます。

母親はときに厳しく、ときに優しく、森の法則を教えます。

枝を折る音、果実を選ぶ指先、危険の匂い――その一つ一つが授業なのです。

けれど、近年の森は静けさを失いつつあります。

チェーンソーの音が遠くで響き、木々が倒れ、空が広がっていく。

森林伐採や密猟、道路建設によって森が急速に減少し、親を失う子どもたちが増えました。

彼らは“学ぶ機会”を奪われたまま、森の中で孤立してしまうのです。

そんな背景から生まれたのが「オランウータンの学校」。

人間が親代わりとなり、彼らを再び森に戻すための教育を行います。

人間の手が、森の破壊と救いの両方に関わっている――この皮肉を思うたびに、胸が締めつけられます。

それでも、この学校は、数少ない「野生復帰に成功している場所」として希望を灯しているのです。

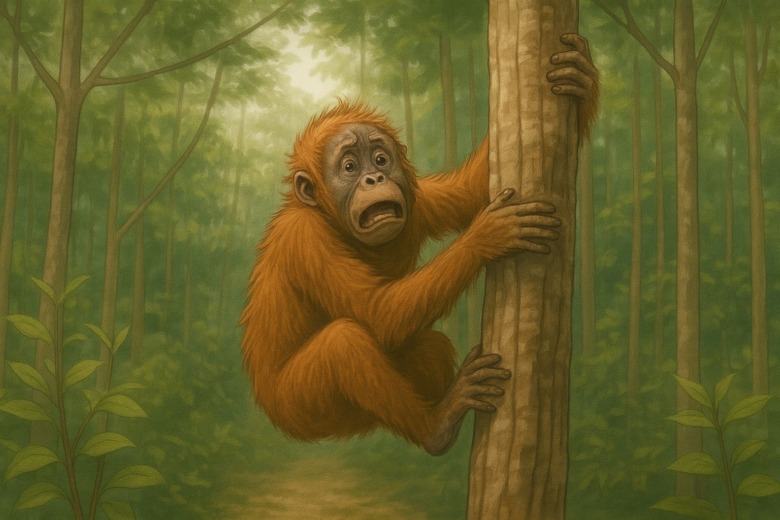

木登りの練習と“学ぶ本能”

私が番組を見て、まず驚いたのは――

オランウータンにも「木登りの練習」が必要だということ。

生まれながらに木に登れるものだと信じていました。

けれど現実は違いました。

保育園のような森の中で、飼育員が赤ちゃんをそっと押し上げ、枝に手を伸ばす姿は、まるで人間の子どもが初めて鉄棒にぶら下がる瞬間のよう。

枝がしなり、風が頬をかすめる。

彼らはおそるおそる指を動かし、木の肌の感触を確かめながら、少しずつ“森の重力”に体を馴染ませていきます。

何度も落ち、また登り、失敗の中で筋肉が覚え、目が覚え、心が覚えます。

この「繰り返しの学び」こそ、彼らが生きる力を取り戻す第一歩。

森に帰るためには、“本能”だけでは足りない。

学ぶことこそが、命を支える“第二の本能”なのだと気づかされます。

ヘビの授業 ― 恐怖を教わるということ

次に行われるのは、ちょっと不思議な「危険の授業」です。

先生役のスタッフが、偽物のヘビを子どもたちの前に投げます。

「キャーッ!」と大きな悲鳴をあげ、腰を抜かすようにひっくり返って怖がる大人たち。

それを見た子どもオランウータンたちも、びっくりして一斉に木を駆け上ります。

はじめて見るヘビ。

それでも“恐怖”が伝染する瞬間があります。

仲間が驚く、その表情や声の調子が、警報のように心に響く。

こうして、「ヘビは危ない」ということを体で覚えていくのです。

人間の子どもも同じです。

火にさわって熱さを知り、高い場所で怖さを覚える。

痛みや失敗は、命を守る大切な教材なのかもしれません。

オランウータンの学校では、まさに“命の安全教育”が行われているのです。

食べ物を学ぶ ― 試行錯誤の力

昼下がりの森。先生がヤシの実を与えると、子どもたちは夢中でいじり始めます。

でも皮が厚くて、どうしても割れない。

棒で叩いてもびくともしません。

そんな中の一頭が、尖った木の枝に実をぶつけてみました。

パカッと音がして割れ、中のジュースがあふれ出します。

その瞬間、周りの子どもたちが「なるほど!」とばかりに真似をし始める。

失敗を繰り返し、試して、観察して、まねをして。

この“試行錯誤からの学び”が、彼らを森の生き物に戻していく。

人間の子どもたちが砂場で遊びながら社会を学ぶように、オランウータンも遊びと工夫の中で、生きる知恵を身につけていくのです。

彼らの顔には、学ぶことそのものの喜びが宿っているようでした。

葉っぱの日傘 ― 仲間に伝わる文化の芽

ある日、森の中にまぶしい光が差し込んでいました。

そのとき、1頭の子が大きな葉っぱを頭にかぶりました。

それを見た他の子たちが、次々にまねをします。

あっという間に「葉っぱの日傘」が学校中に広まりました。

小さな工夫が、仲間を通して伝わり、広がっていく。

それはまるで“文化の萌芽”のようです。

人間の社会でも、誰かの創意が次の人に伝わり、形を変えて受け継がれていく。

文化とは、教えることで生まれるのではなく、まねることで始まる――そう思わせてくれます。

この“模倣の連鎖”こそ、学びの本質です。

誰かの発見が、次の誰かの発見を生む。

森の中でも、静かに文明が芽生えているように見えました。

人間の学校との共通点

この光景を見ながら、私は人間の子どもたちを思い出しました。

ハイハイする赤ちゃんが、隣の子の動きをまねて前に進む。

遊びの中で社会性を学ぶ。

人間もオランウータンも、「学び」は群れの中で育つのですね。

教育とは、生きるための訓練であり、同時に“心をつなぐ仕組み”なのかもしれません。

オランウータンたちは森で、私たちは社会で、それぞれの“学校”に通っている。

違うようでいて、学びの姿はどこか似ています。

人間の学校では、点数や進学が目標になりがちですが、

本来、学ぶことは「生きることそのもの」だったのではないでしょうか。

オランウータンの森を見ていると、

「学び」とは“命が続くためのやりとり”なのだと教えられる気がします。

一緒に考えたいこと

人間が飼育した動物を野生に戻しても、多くが生き残れない。

それは「技術」ではなく「教育」が欠けているから。

どんな命にも、“学びの時間”が必要なのです。

森を守ることは、単に環境を守ることではなく、

動物たちが学ぶ場――つまり“教育の場”を守ることなのだと感じました。

オランウータンの学校は、人間が失った自然との絆を、もう一度学び直す場所でもあるのかもしれません。

今日の気づき

「学ぶこと」は、生きることの練習。

それは人間だけでなく、森の仲間たちにも共通している。

教育とは、命が未来へとつながるための“静かな奇跡”なのだと思う。

参考番組:ダーウィンが来た!「オランウータンの学校」(2025年)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません