イワシの学校 ― 同調のメカニズムと“合わせる力”

研究レポート77・動物たちの学校⑤初等科

イワシの学校 ― 同調のメカニズムと“合わせる力”

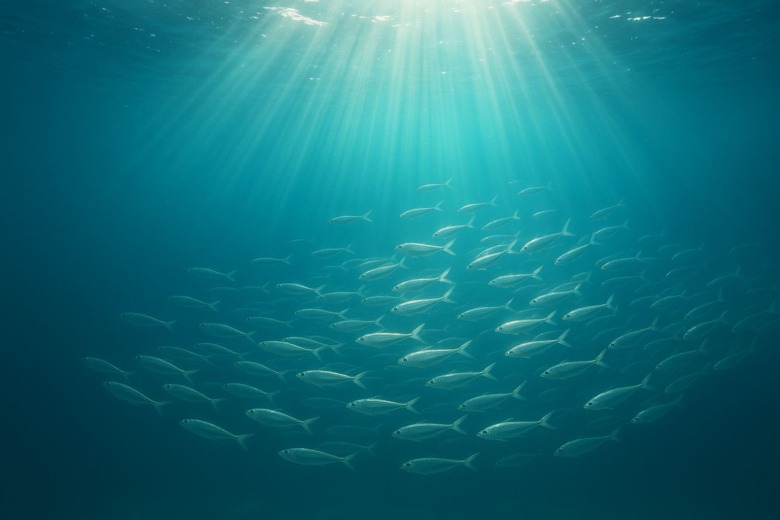

🧠 海の中の「号令なき隊列」

朝の光が海面を透かして差し込む。

その光は、ゆらめく帯となって水の奥へと落ち、

青から深緑、やがて群青へと変わっていく。

その中で、無数の銀の粒が、光を反射して動き出す。

イワシの群れ――。

数千、数万という小さな命たちが、

まるでひとつの巨大な意志に導かれているかのように、

方向を変え、うねりを描いて泳ぐ。

一匹が動くと、波紋のように周囲が追従し、

それが次々と伝わって、群れ全体が大きく揺れる。

まるで見えない指揮者が、海の中で棒を振っているようだ。

けれど、そこには本当の“指揮者”はいない。

誰も命令を出していない。

それでも群れは、寸分の狂いもなく動きを揃える。

その瞬間、海の中に生まれるのは――まさに“号令なき秩序”。

この静かな秩序の中で、イワシたちは何を感じ、どう学んでいるのだろう。

私はその姿を見るたびに、「群れ」という言葉の意味を考え直さずにはいられない。

イワシの学校、それはまるで“命の呼吸”を教える授業のようなのだ。

🌊 本能と学習のあいだで

イワシたちの同調は、完全な本能でもなければ、純粋な学習でもない。

その中間――体の奥に刻まれた「感覚の記憶」と、経験を重ねて得る「身体の知恵」の融合だ。

生まれたばかりのイワシの稚魚は、

まだ筋肉が弱く、うまく泳げない。

波に翻弄され、群れから離れたり、岩陰に追いやられたりする。

それでも、近くを泳ぐ仲間を見つけると、

その動きに引き寄せられるように、自然と同じ方向へ向かう。

体の側面には「側線」と呼ばれる感覚器官がある。

これは、水圧や流れの変化を読み取る“触覚的な視覚”のようなもの。

目では見えないが、水の震えを皮膚で感じる。

仲間のわずかな尾びれの動きが、水の波として伝わり、

隣の個体がそれを感じて方向を変える――この連鎖が群れの動きを生み出す。

けれど、最初から完璧にはいかない。

幼いイワシたちは、何度も衝突し、群れを乱す。

その中で「ぶつからない距離」や「反応の速さ」を学び取っていく。

まさに、海の中での“体験授業”だ。

海流の強い日には、学びはより厳しくなる。

波に逆らうと押し流され、流れに乗りすぎれば散り散りになる。

その境界線を探りながら、

イワシたちは「合わせること=生き残ること」を理解していく。

この反復練習の積み重ねが、

やがて群れの中で“生きる資格”となる。

その試験の結果は、ただひとつ――生き延びるかどうかだ。

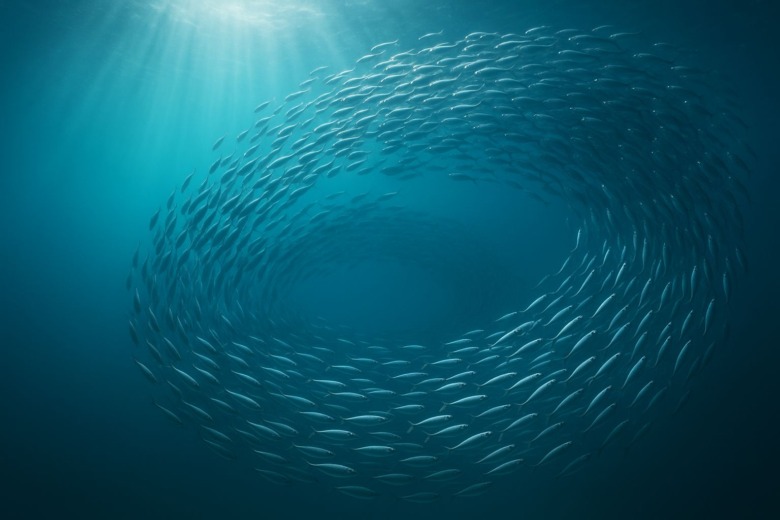

💫 誰も指揮していないのに、そろう

群れの動きにリーダーはいない。

それでも一匹が方向を変えると、群れ全体が瞬時に反応する。

研究によれば、実際に最初に動き出すのは全体のわずか1〜5%ほど。

そのわずかな変化が波のように広がり、

全体がひとつの“生きた組織”のように動く。

この現象を「自己組織化」と呼ぶ。

つまり、秩序は外から与えられるものではなく、

内部の反応の連鎖から自然に生まれるのだ。

実はこの現象は、わずか3つのルールで再現できる。

「近づきすぎない」「離れすぎない」「仲間の方向に合わせる」。

これだけで、群れは滑らかに進み、秩序を保つ。

この「Boidsモデル」は、いまやドローンやロボットの協調制御に応用されている。

自然界の単純なルールが、最先端のテクノロジーを支えているのだ。

夕暮れの海では、光が金色に変わる。

群れは光の筋の中を通り抜けながら、ひとつの生き物のように進んでいく。

前列の成魚たちが作る流れを、若いイワシたちが追いかけ、

それをまた次の列が真似る。

失敗すればすぐに乱れ、全体がバラバラになる。

だが、一瞬のうちに流れをつかめば、

群れは再び完璧な秩序を取り戻す。

静寂の中で、イワシたちは海と呼吸を合わせている。

その光景は、まるで“海が自らの意志で動いている”かのようだ。

🤝 合わせるとは、従うことではなく“感じること”

私たち人間もまた、知らず知らずのうちにこの力を使っている。

隣を歩く人のテンポに合わせたり、

音楽のリズムに体を揺らしたり、

誰かの笑顔につられて笑ったり――それは無意識の“同調”だ。

脳の中では、「ミラーニューロン」と呼ばれる神経細胞が働いている。

相手の動作や表情を見た瞬間、

自分の神経が同じ動きを“シミュレーション”する。

これが共感の神経的基盤であり、社会の中で生きるための「つながりの仕組み」でもある。

イワシにとっての“音”は、水の振動と光の反射。

その微細な変化が、群れ全体を導く合図となる。

だから彼らにとって、「感じ取る力」は命を守る感覚だ。

ここで大切なのは、同調は服従ではないということ。

イワシたちは、誰かの指示に従っているのではなく、

お互いの動きを見ながら自分の動きを調整している。

人間社会にも同じことが言える。

職場のチームワークも、家族の呼吸も、

相手を感じながら少しずつ調整することで成り立っている。

合わせるとは、思考を止めることではない。

むしろ、自分の感覚を研ぎ澄ませること。

群れの中で泳ぐイワシのように、

私たちもまた、社会という海の中で、

互いのリズムを感じながら生きているのだ。

🌅 海が教えてくれる「静かな協調」

人工飼育の実験では、群れを知らずに育ったイワシは、

成魚になっても群泳をうまく作れなかったという。

つまり、同調は遺伝ではなく“経験によって育まれる力”なのだ。

幼いころから仲間と泳ぐことで、

水流の癖、光の角度、他の魚との距離感を、

体の記憶として積み重ねていく。

それが“命の呼吸法”となり、やがて群れの一員としての感覚をつくる。

もし私たちが、彼らの群れの中に潜り込めたなら――。

そこには音のない音楽が広がっているだろう。

水をかく音、泡がはじける音、光が鱗に反射する瞬間。

それらが重なり合い、

まるで海全体がひとつのオーケストラのように響く。

イワシの群れは、海の交響曲。

誰も指揮していないのに、完璧な調和を保つ。

その中で、一匹一匹が“自分の音”を奏でている。

静けさの中に生まれるその協調こそ、

命が命を感じ取り、共鳴する瞬間だ。

海は、言葉を使わずに「つながりの知恵」を教えてくれている。

私たちもまた、社会という広い海の中で、

誰かの呼吸や想いに耳を傾けながら、

それぞれの“リズム”を探している。

参考:Craig Reynolds (1986) “Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model”

🪶 今日の気づき

イワシの群れは、海の中で命の音楽を奏でている。

それは「合わせる」ことの原点だ。

そこにあるのは、従うことでも支配でもなく、

お互いを感じ合う力――“共鳴”である。

そして、それは私たちの中にも息づいている。

人と人のあいだに流れる静かな調和。

それこそが、生きるための最も古く、

そして最も美しい授業なのだ。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません