研究レポート77・被験者はヒトかネズミか

77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。

タイトルは勝手に《研究レポート77》。

人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。

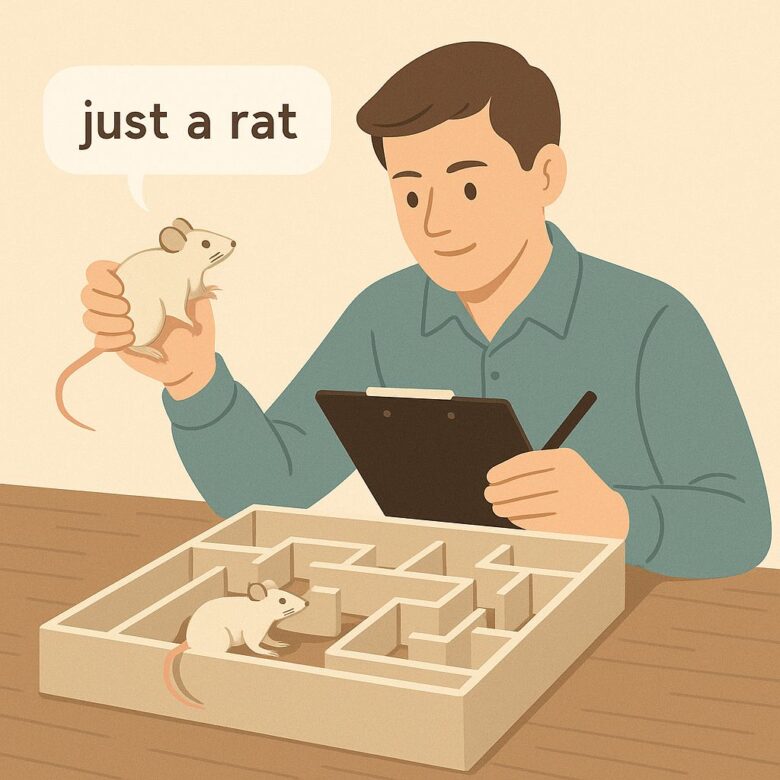

実験の裏側を想像する

心理学の教科書を読むと、よく「ネズミを使った実験」や「学生を対象とした実験」が紹介されています。

結果のグラフや数字はきれいにまとまっているけれど、その裏側には必ず“被験者”がいます。

白衣の研究者に導かれて装置に座った学生、狭い迷路を走らされたネズミ。

それぞれが「実験の中の登場人物」として存在していたのです。

私はそこに、単なるデータではなく「個々の命の体験」があることに、ハッとさせられました。

データは中立? それとも人間的?

実験結果は客観的な数字として扱われます。

でも、その数字を生み出したのは、緊張した学生や、迷って立ち止まるネズミ。

彼らの一瞬の戸惑いや、ちょっとした行動が「科学の成果」として記録されていくのです。

そう思うと、科学は冷たいものではなく、むしろ人間的な営みだと感じられます。

今日ためしてみたいこと

今日の小さな実験として、身近な数字やデータの裏側を想像してみませんか?

ニュースで見た「アンケートの結果」

学校や会社で配られる「成績や評価の数値」

健康診断で出てくる「体の数値」

その一つひとつに、必ず人がいて、体験があって、物語がある。

「これは誰のどんな行動の結果なんだろう?」と考えるだけで、数字が少し違って見えてくるはずです。

今日の気づき

数字やデータの裏には、必ず人や生き物の体験がある。

それを思い描くことで、科学はより人間的に感じられる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません