研究レポート77・ヘビを怖がる心はどこから来る?

77歳になって、あらためて「研究ごっこ」を始めてみました。

タイトルは勝手に《研究レポート77》。

人の心や動物の行動、進化、そして「命ってなんだろう」という感覚を、自分なりに見つめ直すノートです。

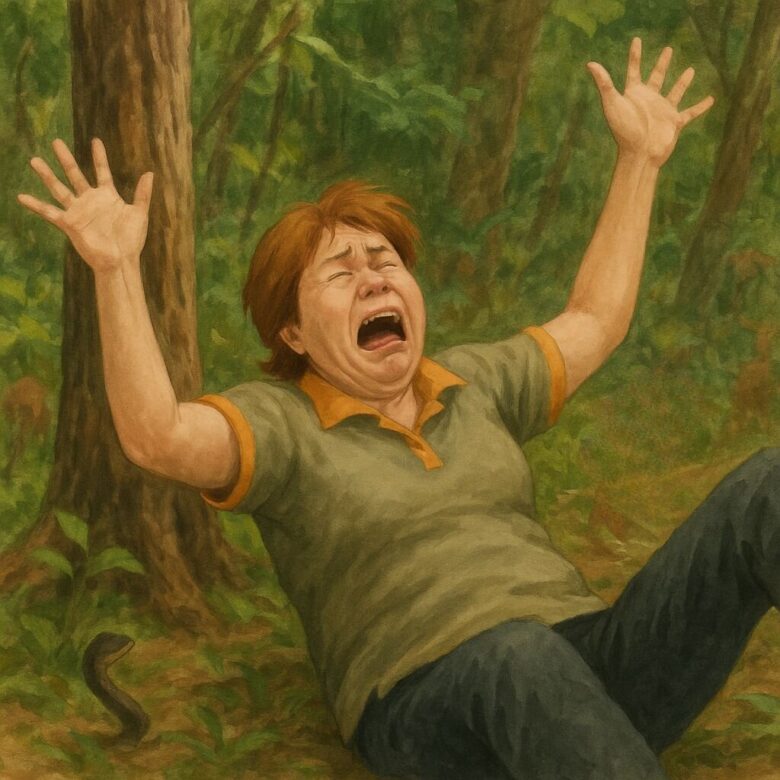

ヘビを見た先生の大げさな演技

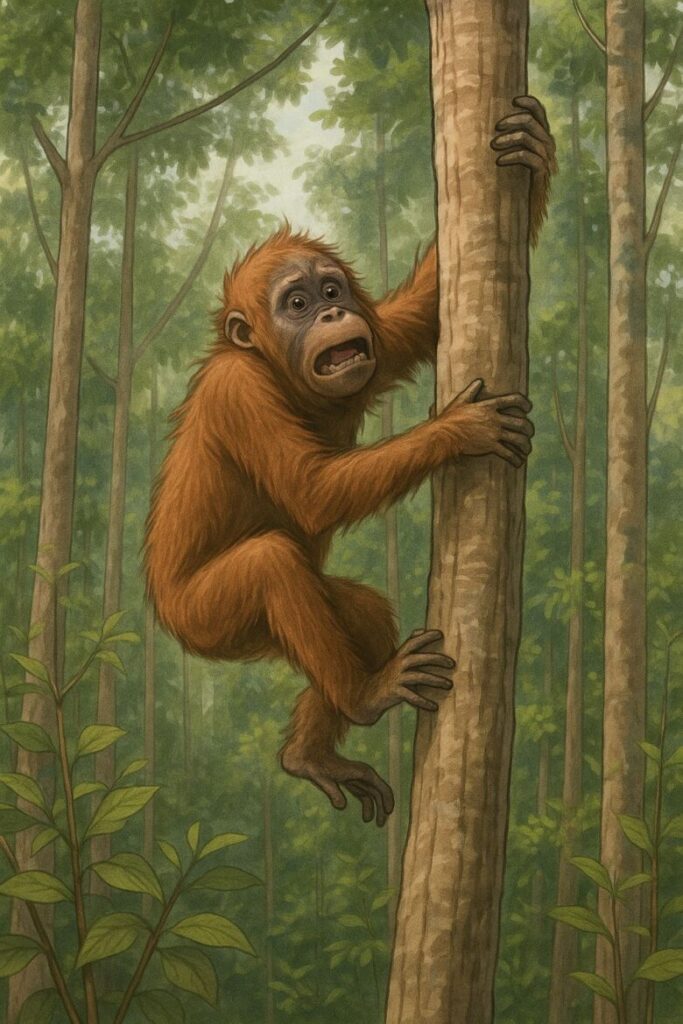

テレビで「オランウータンの学校」を見ていたときのことです。

職員のひとりがオランウータンの子どもたちの前に、ヘビのおもちゃを放り出しました。

すると――先生が腰を抜かしたように尻もちをつき、引きつった顔で後ずさり!

「ギャーッ!」と声まで上げて、まるで本物の危険に遭遇したかのような迫真の演技でした。

その瞬間、近くで見ていた子どものオランウータンたちが一斉にびっくりして、木の上に駆け登って逃げてしまったのです。

本能ではなく「学び」だった

このときの子どもたちは、まだヘビを知らないはずでした。

にもかかわらず、先生の様子を見ただけで「これは怖いものだ」と学んでしまったのです。

私は「昔の哺乳類にとってヘビは天敵だったから、本能的に怖がる」と聞いていました。

でも実際には、“誰かが怖がる様子を見て学ぶ”という 文化的な継承 が大きな役割を果たしているようでした。

恐怖もまた、群れの中で受け継がれていく――これは驚きでした。

私たちの日常にも?

考えてみれば、人間も同じです。

ゴキブリやピエロの仮面、あるいは注射など…。

もしかしたらそれ自体が命にかかわるほど危険でなくても、周りが怖がっているから「自分も怖い」と学んだものは多いのかもしれません。

つまり「何を怖がるか」もまた、群れの中で文化として伝えられている。

そう考えると、私たちが群れを成して生きる意味のひとつに「恐怖をシェアして身を守る」こともあるのかもしれません。

今日ためしてみたいこと

今日の小さな実験として――

「自分が怖いと感じているもの」をひとつ思い浮かべてみてください。

それは本当に“生まれつきの恐怖”でしょうか?

それとも、誰かの反応や文化から学んだ“後天的な恐怖”でしょうか?

少し視点を変えるだけで、自分の怖さの正体が見えてくるかもしれません。

今日の気づき

恐怖は本能だけでなく、文化としても群れの中で受け継がれていく。だからこそ私たちは「一緒に怖がる」ことで命を守ってきたのだ。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません